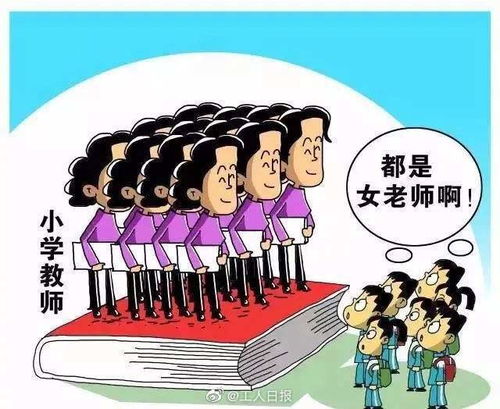

中小学教师性别失衡是一个显著且普遍存在的问题,以下是相关的现状、原因及影响:

现状

1. 数据统计:

根据多项统计数据,2019年全国高中、初中和小学阶段的女性教师占比分别为54.37%、57.8%、70.02%,学前阶段这一比例更是高达近98%。

从1999年到2020年,小学女教师的比例从49.65%上升到了71.14%,男教师的比例则持续下降。

2. 地区差异:

城市地区的教师性别比例失衡更为严重,县镇次之,农村相对较好。

原因

1. 社会观念:

社会普遍认为女性更适合从事教师职业,尤其是小学和学前教育阶段,这导致了男性对教师职业的排斥。

2. 职业吸引力:

教师行业的整体收入不高,尤其是基础工资,无法满足男性的养家糊口需求。

师范类院校的性别比例失衡,女生占大多数,男生对教育的热情不足,毕业后更倾向于选择其他行业。

3. 工作性质:

教师工作需要较高的耐心和细致,女教师在处理学生问题时通常更细心和耐心,而男性则可能被认为不够细心。

影响

1. 教育教学工作:

性别失衡可能导致教师队伍的多样性和合作性减少,影响教育教学效果。

2. 学生发展:

不同性别的教师对学生有不同的影响,单一性别教师比例过高可能不利于学生性别角色的形成和全面发展。

3. 教师管理:

性别失衡可能导致教师队伍管理上的问题,例如缺乏性别平衡可能影响教师间的合作与交流。

对策

1. 政策调整:

各地政府和企业纷纷探索招收和培养更多男教师的措施,例如在教师招聘中明确设定男女教师的比例。

2. 提高待遇:

提高教师的工资待遇和社会地位,吸引更多男性从事教师职业。

3. 宣传教育:

通过宣传教育改变社会观念,消除对男性从事教师职业的偏见。

中小学教师性别失衡是一个复杂的社会问题,需要从多方面入手,综合施策,才能逐步改善现状。亲爱的读者们,你们有没有发现,现在的中小学里,女老师似乎越来越多了呢?这可不是什么新鲜事,最近网上热议的话题之一就是中小学教师性别失衡。今天,我们就来聊聊这个话题,看看它背后隐藏着哪些秘密。

一、数据揭示:女老师当道

据2019年全国教育事业统计报告显示,全国高中、初中和小学阶段的女性教师占比分别为54.37%、57.8%、70.02%,学前阶段更是高达近98%。这组数据让人不禁感叹,女老师真是越来越多了!而且,与20年前相比,各学段男教师都减少了近20个百分点。看来,中小学教师性别失衡的问题已经越来越严重了。

二、原因分析:多方面因素导致

那么,为什么会出现中小学教师性别失衡的现象呢?其实,这背后有多方面因素在作祟。

1. 社会观念:长期以来,人们普遍认为教师这个职业更适合女性,男性从事教师职业会被人说三道四。这种观念导致很多男性不愿意从事教师职业,从而加剧了性别失衡。

2. 教师待遇:与一些热门行业相比,教师行业的薪资待遇并不算高。而且,教师的工作压力较大,需要付出很多时间和精力。这些因素都让男性对教师职业望而却步。

3. 教师评价体系:现有的教师评价体系往往更加注重女性教师的优势,如温柔、耐心等。这使得男性教师在竞争中处于劣势。

4. 师范院校招生:一些师范院校在招生时,对男女比例没有明确要求,导致男性学生数量减少。

三、影响分析:利弊并存

中小学教师性别失衡,既有利也有弊。

1. 利:女教师温柔、耐心,更适合照顾学生,有利于营造温馨的校园氛围。

2. 弊:男教师数量减少,可能导致学校在体育、科学等学科的教学中缺乏男性教师的指导,影响学生的全面发展。

四、应对策略:多措并举

面对中小学教师性别失衡的问题,我们需要采取多措并举的策略。

1. 转变观念:消除对教师职业的性别偏见,鼓励男性从事教师职业。

2. 提高待遇:提高教师薪资待遇,减轻教师工作压力,吸引更多男性从事教师职业。

3. 改革评价体系:建立更加公平、合理的教师评价体系,让男女教师都能在竞争中脱颖而出。

4. 优化师范院校招生:在师范院校招生时,明确男女比例,鼓励更多男性学生报考师范专业。

5. 加强培训:对现有教师进行培训,提高他们的教育教学水平,弥补性别失衡带来的不足。

中小学教师性别失衡是一个复杂的问题,需要我们共同努力,才能找到解决之道。让我们一起为打造更加均衡、优秀的教师队伍而努力吧!